冰点自燃影视

bdziran.cn

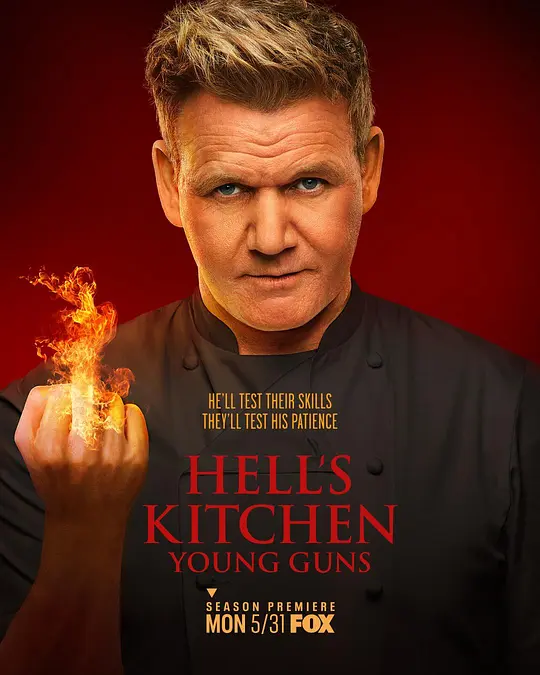

地狱厨房1-21季

| 夸克资源 |

7.8

《地狱厨房》(Hell’s Kitchen)是全球最具影响力的美食竞技真人秀之一,以 “高强度竞技、毒舌主厨、真实后厨压力” 为核心标签,自 2005 年在美国首播以来,已衍生出数十季正片及多个国家的本土化版本(如英国、澳大利亚、日本等),成为美食类综艺的标杆之作。

一、核心设定:“地狱” 般的厨房竞技

节目将 “厨房” 打造成残酷的竞技场,通过层层淘汰制选拔出能胜任高端餐厅主厨职位的选手,核心设定充满戏剧张力:

1. 选手构成:多元背景的 “追梦人”

每期参赛选手通常为 12-20 人,背景各异但均具备一定烹饪基础:

- 职业厨师:包括餐厅副厨、私厨、街头美食摊主等,熟悉后厨运作但需证明领导力;

- 烹饪爱好者 / 转行人士:如律师、教师、退伍军人等,怀揣 “职业主厨梦”,但缺乏专业后厨经验;

- 部分季会加入 “明星选手” 或 “返场选手”(如前几季被淘汰的强者),增加竞技悬念。

选手通常被分为 “红队”(女性)和 “蓝队”(男性),以团队战开启竞争,后期随着人数减少转为个人战。

2. 核心奖励:“改变命运” 的机会

最终获胜者将获得极具诱惑力的奖励,不同季略有差异,但核心价值一致:

- 美国原版:早期多为 “担任知名餐厅主厨 + 丰厚薪资”(如主厨戈登・拉姆齐旗下的米其林餐厅),后期升级为 “自主经营一家餐厅”“获得创业资金” 等;

- 本土化版本:奖励贴合当地餐饮市场,如 “成为连锁餐饮品牌高管”“获得知名酒店餐厅管理权” 等。

3. 场地:复刻 “高端餐厅” 的后厨

节目核心场地 “地狱厨房” 是一间完全复刻高端西餐厅的实景后厨,配备专业厨具、食材仓库和前厅用餐区:

- 后厨:分为红队、蓝队独立操作区,各有灶台、烤箱、冷菜台等,选手需在规定时间内完成从备菜到出餐的全流程;

- 前厅:面向真实顾客(多为提前招募的食客、名人嘉宾),选手不仅要做好菜,还需配合出餐节奏、保证菜品质量稳定,直接面对顾客的评价与投诉。

二、灵魂人物:“毒舌主厨” 戈登・拉姆齐

节目成功的关键,离不开主持人兼总评委 —— 英国传奇主厨戈登・拉姆齐(Gordon Ramsay) 。他以 “严苛到极致的标准、不留情面的毒舌、偶尔流露的温情” 塑造了深入人心的形象:

1. 严苛的 “地狱裁判”

拉姆齐对菜品的要求近乎偏执,核心评判维度包括:

- 口味:“咸了像海水、淡了像白纸”,拒绝任何 “平庸的味道”;

- 摆盘:“餐厅的菜,第一口是用眼睛吃的”,要求摆盘精致且符合高端餐厅标准;

- 效率:后厨高峰期需 “每分钟出餐”,超时、出错会被严厉斥责;

- 团队协作:强调 “后厨无个人英雄”,对推卸责任、拖团队后腿的选手毫不留情。

2. 毒舌与温情的反差

他的 “毒舌” 是节目的标志性看点,常以犀利台词直击选手问题(如 “这道菜难吃的像鞋底”“你连鸡蛋都煎不好,还敢说自己是厨师?”),甚至会因选手失误摔盘子、怒吼,营造 “地狱般” 的压迫感;但面对选手的真诚努力或困境(如家庭变故、创业失败),他也会展现温柔一面,亲自示范烹饪技巧、给予职业建议,成为选手 “又怕又敬” 的导师。

三、经典环节:“压力拉满” 的竞技任务

节目每期围绕 “团队战”“个人战” 设计不同任务,每个任务都模拟真实后厨的核心挑战,兼具专业性与观赏性:

1. 团队战:“后厨存亡战”

- 经典任务:“服务挑战” :红队、蓝队分别负责 “地狱厨房” 当晚的前厅用餐服务,需在 1-2 小时内为数十桌顾客提供完整的西餐套餐(前菜、主菜、甜点)。拉姆齐会全程在厨房监督,一旦出现菜品延迟、口味失误、团队配合混乱等问题,立即中断服务并惩罚失败队伍(如打扫厨房、清洗餐具、采购食材等);

- 特色任务:“创意菜品赛” :给定主题(如 “用指定食材做创意主菜”“复刻经典菜系”),两队合作完成菜品,由专业评委(如美食评论家、餐厅老板)打分,失败队伍将面临 “淘汰危机”。

2. 个人战:“证明自己的时刻”

随着选手淘汰至 6 人左右,比赛转为个人战,考验独立烹饪能力与创意:

- “单点挑战” :选手需在规定时间内完成一道 “个人招牌菜”,由拉姆齐和嘉宾评委打分,排名靠后的选手进入 “淘汰候选名单”;

- “盲测挑战” :复刻拉姆齐或知名主厨的菜品,选手需通过品尝判断食材与烹饪方法,考验味觉敏感度与专业功底;

- “服务台挑战” :模拟餐厅 “主厨试菜” 场景,选手需向拉姆齐和顾客介绍菜品创意、把控出餐节奏,展现 “主厨思维”。

3. 淘汰环节:“谁将离开地狱?”

每期任务结束后,失败队伍(或个人战排名靠后)的选手需站在 “淘汰席”,拉姆齐通过分析任务表现、选手潜力,最终说出经典台词 “Please leave Hell’s Kitchen.”(请离开地狱厨房),淘汰 1-2 人,直至决出最终冠军。

四、节目特色:为何能火近 20 年?

1. 真实还原 “后厨生态”,专业性拉满

不同于 “娱乐化美食综艺”,节目近乎 “纪录片式” 呈现高端餐厅后厨的高压环境:食材处理的细节、火候的把控、团队协作的重要性,甚至厨师间的矛盾、与前厅的沟通问题,都让观众看到 “美食背后的残酷”,吸引了大量餐饮从业者和美食爱好者。

2. 强冲突 + 强情感,戏剧张力足

- 冲突:拉姆齐与选手的 “对抗”、选手间的 “竞争与摩擦”(如因分工不均吵架、为自保推卸责任)、任务失败后的 “崩溃瞬间”,让节目充满看点;

- 情感:选手们从 “互不信任” 到 “团队协作”,从 “屡屡失误” 到 “突破自我” 的成长,以及夺冠时的泪水与欢呼,传递出 “坚持与梦想” 的内核,引发观众共鸣。

3. 拉姆齐的 “个人 IP 效应”

拉姆齐不仅是评委,更是 “美食权威” 的象征 —— 他拥有 7 颗米其林星,旗下餐厅遍布全球,其专业度让节目 “淘汰”“获胜” 的结果极具说服力;而他 “毒舌 + 温情” 的反差人设,既制造了话题,又让节目避免了 “纯粹的残酷”,形成独特的人格魅力。

五、本土化版本与影响力

除美国原版外,《地狱厨房》的本土化改编也十分成功,其中最具代表性的是:

- 英国版:拉姆齐同样担任主厨,节奏更偏向 “严肃竞技”,选手以职业厨师为主,专业性更强;

- 日本版:加入 “日式餐饮文化” 元素(如和食创意菜挑战),选手间的 “和风式竞争”(含蓄但暗藏张力)与拉姆齐的 “西式毒舌” 形成有趣碰撞;

- 中国相关衍生:国内曾推出《中餐厅》《主厨的荣耀》等类似美食竞技综艺,均能看到《地狱厨房》“高压竞技 + 专业考核” 模式的影子。

作为美食综艺的 “开创者” 之一,《地狱厨房》不仅让 “后厨竞技” 成为流行题材,更让观众意识到 “厨师” 不仅是 “做饭的人”,更是需要 “抗压能力、领导力、创意力” 的综合型人才,其影响力早已超越综艺本身,成为餐饮行业的 “职业科普窗口”。

浏览次数 31